¡Mi arte, mi voz!

¡Mi arte, mi voz!

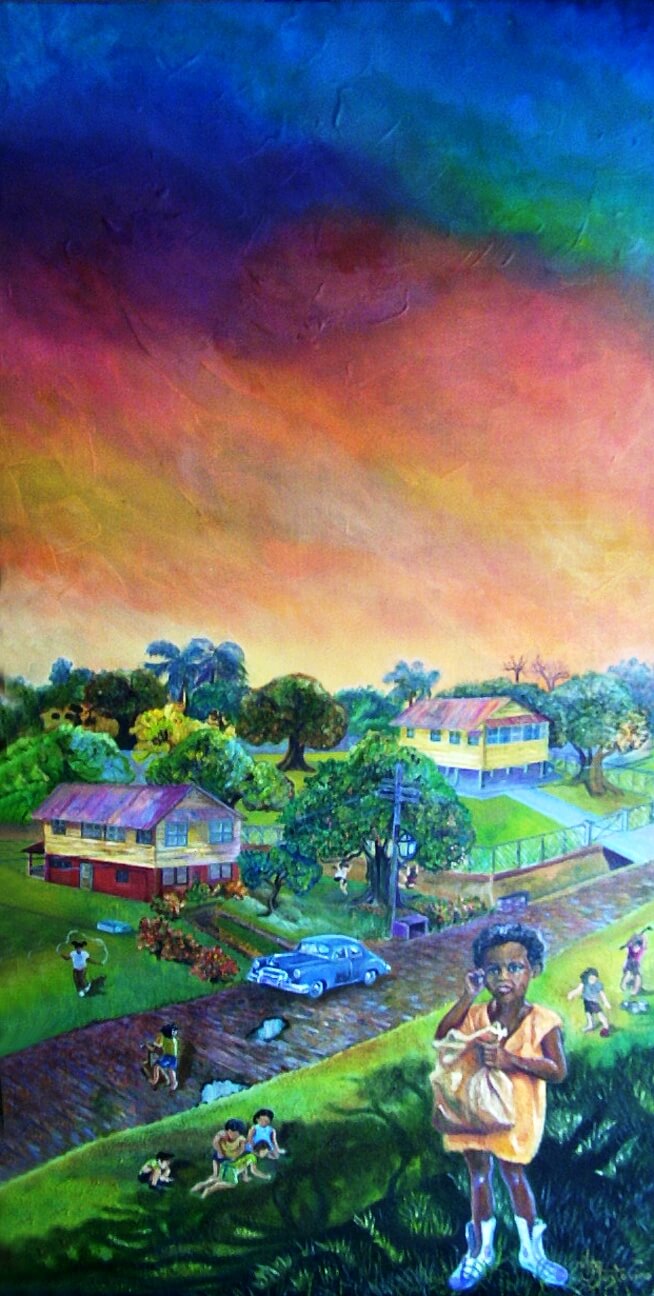

Empecé a pintar en la escuela en las clases de actividades artístico-recreativas, posiblemente desde los seis años. Recuerdo bien que como de ocho años, observaba los dibujos que mi tía Alicia bosquejaba en su clases de dibujo con Juan Manuel Cedeño. Ella guardaba celosamente sus trabajos en el escritorio de su recámara. Cuando ella se iba a trabajar, yo me metía en su cuarto [sin permiso] y copiaba sus dibujos. Un día me sorprendió. Juré que me castigaban. Mas no. Y, desde entonces, cada vez que viajaba, porque viajaba mucho, ella me compraba libros de los museos y galerías que visitaba llenos de obras de los grandes artistas y maestros de la historia del arte. Los traía en inglés, para que aprendiera el idioma y el arte.

Yo copiaba los bocetos, los detalles del cuerpo humano, cabeza, pies, las manos y hacía los dibujos. Durero, Rembrandt, Da Vinci, Raphael, Miguel Ángel, los pintores flamencos. Junto a esos, aparecieron algunos libros mas sencillos de “cómo dibujar esto o aquello”, pintar por números con óleo [no existía el acrílico] que se obtenían en Casa Zaldo.

Nunca fui a una clase formal de dibujo o pintura durante mi niñez o adolescencia. La escuela era primero. Había que estudiar. Del arte no se vivía.

Me fascinaba el dibujo. Después yo, de mi cuenta, seguí trabajando la figura humana —las manos, los ojos, los rostros, el cuerpo. En la escuela escuchaba las clases dibujando —al punto que los maestros me prohibieron traer lápices a la escuela. Algunos me quitaban los dibujos, por indisciplinada y poco aplicada y me botaron los bocetos, diseños de vestidos, retratos que salían fácilmente de mis manos. No tener lápices no se constituyó en problema: seguí dibujando, con pluma. Una vez hice el dibujo de un Cristo en la columna y lo llevé a una reunión de la Parroquia Universitaria cerca de la Universidad. Aún estaba en la escuela secundaria. Monseñor Magrath vio el dibujo y me propuso que si me interesaba estudiar arte cuando me graduara, él podía conseguirme una beca para estudiar en Florencia.

¡Vaya propuesta para una niña de quince años! Llegué a casa con la cabeza en las nubes. La respuesta a mi ingenuo anuncio de la generosidad del arzobispo fue: Había que estudiar. Graduarse para ganarse la vida. Los artistas mueren de hambre. Mi globo lleno de helio se escapó en el olvido: nunca llegó a Florencia.

Al graduarme del Instituto Panamericano (IPA), entré a la Facultad de Arquitectura pensando que podría aprender allí algo de pintura, dibujo. Cuando descubrí que todo era matemáticas y cálculo, desistí y me fui a la Escuela de Inglés para perfeccionar mi otro talento, la inteligencia lingüística.

Mi primer trabajo a los dieciséis años, para poder pagarme la universidad, fue en el Ministerio de Trabajo, Bienestar Social y Salud Pública. Había allí un Departamento de Planos y Proyectos, y yo trabajé como dibujante técnico, haciendo planos de edificios, cuando no había AutoCAD. A pulso, sobre la mesa de dibujo, con el brazo mecánico, las reglas T y las escuadras.

Mis maestros fueron los Arquitectos Enoch Castillero y Olmedo González. Siete años en los que aprendí a hacer trazos finos, a dibujar muebles, fachadas, plantas, secciones de construcción, techos e isométricos y a afinar el ojo en la observación. La gente en los otros departamentos creía que yo estudiaba arquitectura. Qué ironía.

Al pasar los años, me gradué de profesora de inglés y dadas las circunstancias, no me quedó otra que ejercer y lo he hecho por 45 años. Pero esa es otra historia. No había mucho tiempo para dibujar, pero en mis ratos libres, hacía uno que otro dibujo, sobre todo retratos, porque siempre me ha apasionado el cuerpo humano, en particular el rostro. En las escuelas donde trabajé, mis colegas me pedían retratos de sus hijos, sus esposos, sus parientes ya fallecidos, matrimonios. No se cuántos retratos hice, porque en ocasiones, me encuentro con personas que no he visto en años y me dicen: Oye, tú sabes que todavía tengo el retrato que me hiciste de… y quedo pasmada porque ni siquiera recuerdo haberlos hecho.

Lo que si es cierto es que cada vez que dibujaba me exigía más a mi misma, y siempre abrigué la esperanza de poder tomar clases y pintar. Vengo del academicismo, de la escuela que da fe de la capacidad, no del autodidacta o el improvisado. Mi sueño siempre fue ser artista, pero nunca pensé que podría exponer y mucho menos ser vista con ojos críticos o que se apreciara mi trabajo. Pero el sueño estaba latente en alguna parte en mi interior.

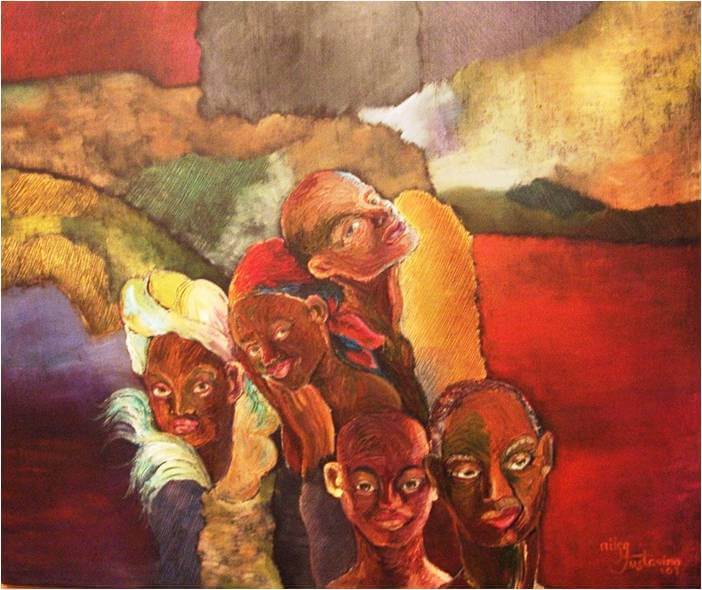

En 1988, me mudaba de casa y un amigo entrañable, el pintor Juan Manuel Justiniani, aprovechó que había descolgado los retratos y dibujos que yo hacía para decorar mis paredes [no tenía dinero para comprar cuadros] y se los llevó al Profesor Ricardo Moreno que en ese momento estaba encargado de las galerías del Instituto Nacional de Cultura (INAC) en Las Bóvedas. Y se montó una exposición con 38 dibujos trabajados toda una vida, desde los dieciséis años hasta los cuarenta y uno que tenía en ese momento. Moría de miedo esa noche; sin embargo, fue mucha gente, y para mi sorpresa, me acogieron bien en el medio. Duró un mes. La Escuela de Bellas Artes quedaba entonces en el Casco Viejo, en la planta alta del viejo edificio de la Lotería de Beneficencia, y todos esos estudiantes pasaron por la galería a ver mis intentos de arte… 400 entre los estudiantes y visitantes firmaron el libro de visitas.

Esa experiencia me sirvió para percatarme de que no estaba tan alejada del intento de hacer arte y me lancé a hacer plumillas. Justiniani siempre iba a mi casa y me alentaba —fue un gran maestro para mi. Le decía a mi esposo, que yo tenía talento y estaba perdiendo el tiempo. Para entonces, ya yo escribía poemas sobre lo que dibujaba y viceversa. Una vez, Chigoré, el poeta, me comentó que debía seguir en esa línea— Yo siempre he escuchado muy atentamente a los que saben más que yo, para aprender, y seguí su consejo. Seguí escribiendo y dibujando, poniendo voz y pincel en conjunto. No he dejado de hacerlo…

En 1998, diez años después de mi primera exposición, mi vida dio un giro. Dejé la enseñanza en escuela secundaria y fui a trabajar a la Comisión del Canal. Trabajaba hasta las 4 de la tarde y tuve el tiempo para dedicarme a lo que yo quisiera [no mas cuadernos que corregir, ni planes que preparar] e ingresé en los cursos nocturnos libres de Ganexa. Tuve la gran suerte de quedar en las manos del Maestro Adonaí Rivera, un gran pintor y mejor maestro —alguien con ideas originales e incentivador de la búsqueda del estilo propio, de aventurarse, de atreverse… justo lo que yo necesitaba. Aprendí con él ventitrés técnicas diferentes de óleo. Fue generoso y estricto, pero me obligó a pintar y, a pintar bien. Me encontré también con el Maestro Leys James Magallón, gran dibujante y creador que fue mi maestro —un gran colorista que no tuvo el más mínimo recelo para enseñarme a hacer monocromáticos y a trabajar texturas.

En una de esas clases vespertinas, sentada frente al caballete tratando de plasmar en óleo una plumilla que había hecho unos años antes, se me acercó el Maestro Ricaurte Martínez, director de Ganexa y gran acuarelista, escultor, pintor y me preguntó: “Son suyas esas plumillas?” Me sorprendí; no esperaba que estuviera detenido detrás de mi viéndome trabajar. Dudé. Pero le confirmé que esos dibujos me habían llevado a las clases de arte. Se quedo mirándome pintar otro rato, miró a Adonaí, hizo un mohín de sorpresa y aceptación con la boca y agregó: “En marzo, para el Día de la Mujer, expones aquí en la galería de Ganexa.” Terror y reto.

Fue el gran empujón, después de catorce años desde esa primera exposición en las Bóvedas. Creyó en mi, y lancé la serie “Flor, Fémina y Fruto” dedicada a la mujer, a la otredad, uno de mis cinco temas recurrentes. Fue de alguna manera retrospectiva. Incluí algunos de mis dibujos de la mujer de años ha y mi primer dibujo a los ventiún años [el ánima en pena de Miguel Ángel] y fue un éxito total. Ese 8 de marzo del 2002 marcó un giro de 180 grados en mi vida. Ese fue el reinicio de una carrera que para mi ha sido exitosa porque logré mi sueño y de alguna manera, me hice un nicho en el arte panameño.

Y aquí estoy, veinte años después, sorprendiéndome a mi misma de todo lo que guardé por más de treinta años — una voz propia, unas ganas de comunicar algo y decirlo en voz alta, sin preocuparme de las reacciones, ni los prejuicios– pintar mis ideas, mis pensamientos, mis sueños, surrealistas, locos… pero míos. Mi arte, mi voz.